연휴 잘 보내셨나요?

제가 사는 아파트에는 요즘 큰 벌이 종종 들어옵니다. 주변에 벌집이 있는지, 저층도 아닌데 방충망과 창문 틈 사이로 파고 들어옵니다.

무서워서… 왠만하면 그냥 내보내는 편인데요, 사실 별로 잡고 싶지 않은 마음이기도 합니다. 죽이는 것은 왠지 좀 꺼림직해서요. 제가 너무 예민한 걸까요?

만약 벌이 우리처럼 고통을 느낀다면 우리는 벌을 때려잡는 것을 더 망설이게 될까요? 불가피하게 벌을 잡아야 한다면, 보다 인도적(?)인 방법으로 잡아야 할까요?

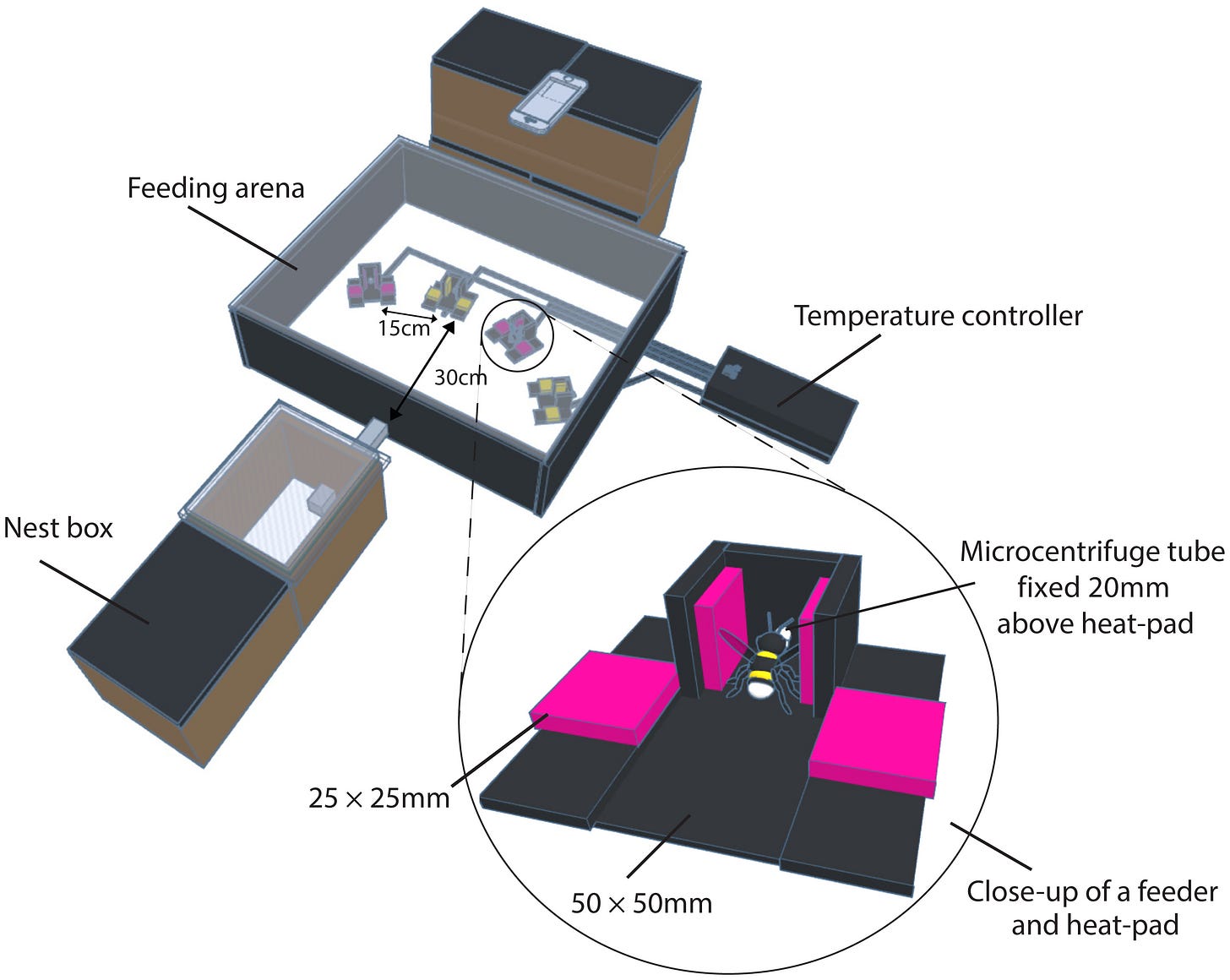

영국 퀸메리대학 연구진이 최근 벌의 고통에 대한 연구 결과를 학술지 PNAS에 공개했습니다. 한쪽에선 농도 40%의 설탕물을 먹을 수 있지만 55℃의 고온을 견뎌야 합니다. 다른 쪽은 열을 가하진 않았지만 설탕물 농도가 10-20% 정도밖에 안 됩니다.

벌들은 어떤 선택을 했을까요? 다른 쪽에서 먹을 수 있는 설탕물 농도가 낮을 때 벌들은 뜨거움을 참으며 농도가 높은 설탕물이 있는 쪽을 택했습니다. 하지만 열을 가하지 않은 쪽 설탕물 농도를 30-40%로 올리자 벌들은 이쪽으로 이동하기 시작했습니다.

이 실험은 벌이 뜨거움이라는 불쾌한 자극에 단지 반사적으로 반응하는 것이 아니라, 고통과 보상을 저울질하며 선택함을 보여줍니다. 이러한 트레이드-오프(trade-off)는 지각이 있음(sentient)을 판단하는 중요한 기준 중 하나입니다.

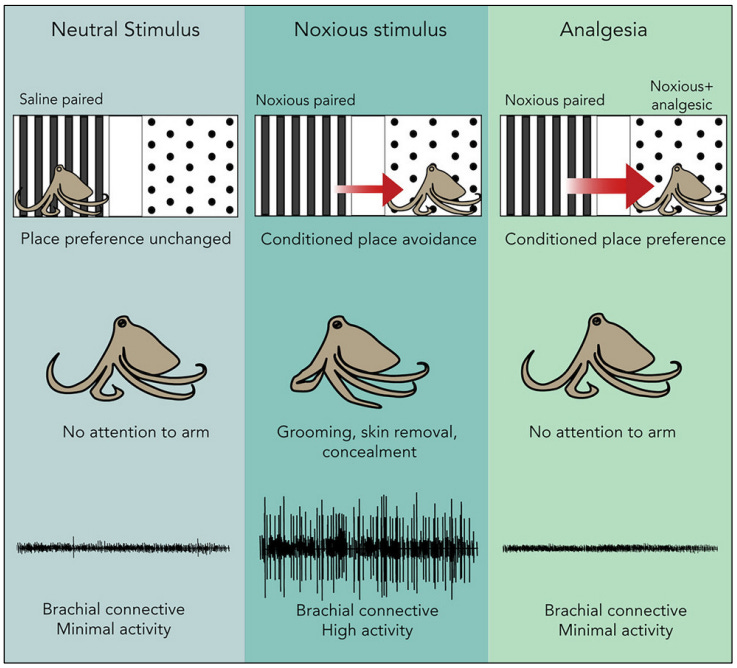

이런 비슷한 연구는 앞서 소라게를 대상으로도 실시된 바 있습니다. 최근 문어 같은 두족류, 소라게 같은 갑각류, 그리고 어류도 지각이 있는 존재임을 시사하는 연구들이 쌓이고 있습니다. 그리고 이번 퀸메리대학 연구진은 이제 곤충까지 그 범위가 확장된 것이고요.

이들의 뇌 구조는 포유류에 비해 훨씬 단순하지만, 우리와는 다른 방식으로 고통과 스트레스를 느끼는 것으로 보입니다.

우리는 보통 어류나 곤충의 아픔에 크게 공감하지는 못 합니다. 하지만 이들이 실제로 고통을 느끼는 존재라면 우리는 그들을 대할 때 어떤 윤리적 의무를 지게 됩니다. 도축하거나 과학실험에 사용할 때 고통을 최소화해야 한다는 것이지요.

특히 거대한 어류 양식장이 늘어나고 있고, 향후 식량 문제 해결을 위해 식용 곤충에 대한 관심이 커지고 있는 상황입니다. 오늘날 공장형 목축이 비난받는 현실을 생각할 때 어류나 (장차) 곤충의 처우가 또 다른 윤리적 문제로 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.

영국은 지난 4월 두족류와 갑각류를 ‘의식이 있는’ 동물로 분류해 동물복지법 적용 대상으로 삼았습니다.

과연 우리 인류는 지구의 다른 동물들을 어떻게 대해야 하는 것일까요?

두족류나 갑각류, 어류, 곤충은 고통만 느끼는 것이 아닙니다. 그들은 숫자도 셀 줄 압니다.

[암흑물질] IBS는 암흑물질 후보인 ‘윔프(WIMP)’를 찾기 위한 지하 연구 시설을 강원도 정선에 짓고 있습니다. 내달 준공 예정입니다.

[음악] 사람은 음악 규칙에 대한 암묵적 지식을 갖고 태어난다는 연구 결과가 나왔습니다. 음악은 인간의 본능이라는 것이죠.

[접착] 초음파를 쏘아 접착제를 피부에 강하게 붙게 하는 기술이 개발됐습니다. 조직 재생이나 암 치료 등에 적용이 기대됩니다.

박홍근 하버드대 석좌교수가 지난주 서울국제포럼 효당강연에서 뇌 과학의 발달과 윤리에 대해 강연했습니다. 그는 반도체 소자, 양자센서 등을 이용해 두뇌의 신경세포들이 어떤 전기적 신호들을 주고 받는지를 파악하는 연구를 진행 중이라고 합니다.